プロジェクト

ストーリー

指定難病の治療薬開発に向けて、

各分野のプロフェッショナルたちが

タスキをつなぐ

有効性を損なわずに患者さんの負担をなくす新薬づくりに挑む。

薬には効果の反面、副作用があります。特に長期間服用する必要がある疾患では、副作用の発現リスクが懸念されます。副作用の発現リスクを抑えつつ薬効持続性を保つ新薬の開発に向けてプロジェクトを立ち上げ、挑戦を続けています。

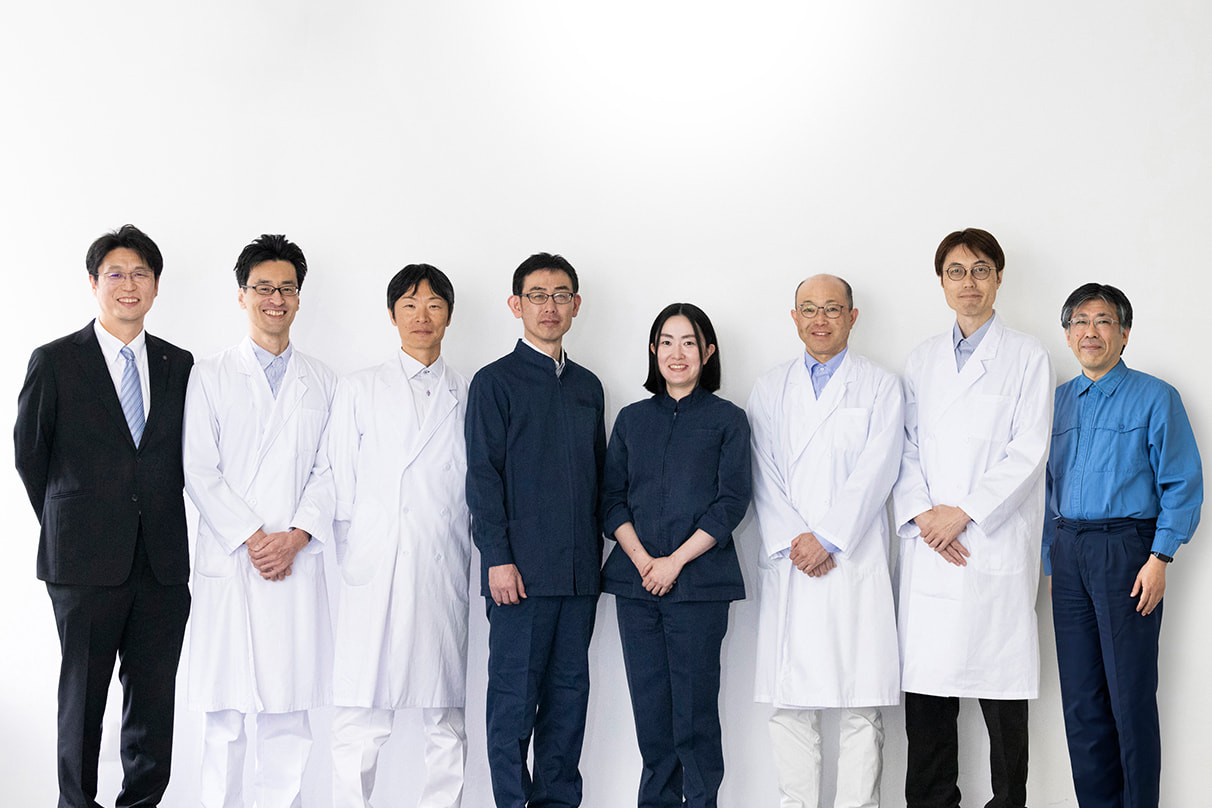

プロジェクトメンバー

左右にスライドしてご確認ください

『理想の治療薬』の実現に向けて、各分野のプロフェッショナルが集結

―それぞれの役割について教えてください。

N.T

プロジェクトリーダーとして全体を統括するとともに、メディシナルケミストとして医薬品候補化合物Aの創製に携わりました。プロジェクト後期では研究所間のハブとしての役割を担い、連携を強化することで、臨床試験開始に向けた課題解決に取り組みました。

Y.M

メディシナルケミストとして、目指すプロファイルを達成するためにはどのような分子構造であるべきか、評価結果を考察して化合物を設計し合成するサイクルを何度も回し、医薬品候補化合物Aの創製に向けて、化合物の質の完成度を高めていくことが私の役割でした。

O.F

理想の化合物探索に不可欠な薬理データを取得することが私の役割でした。有効性・持続性・安全性等の設定した基準を全てクリアするために、化合物評価の戦略を練り、必要なin vitro試験、in vivo試験を構築して、結果をチームへ共有しました。

Y.Y

薬物動態の専門家として、化合物が体内に十分吸収されるか、標的部位に到達するか、体内での持続時間が十分か、薬物相互作用の問題がないかを的確に評価するのが私の役割でした。

TA.H

医薬品候補化合物Aが創薬研究から開発研究に移行する段階でプロジェクトに参画しました。この段階では医薬品の有効成分となる原薬を製造するのですが、医薬品に適した原薬の結晶形を探索し、決定する必要があります。分解しにくい安定な結晶形を見つけ出すのが私の役割でした。

TE.H

TA.Hさんの部署で安定な結晶形を見出した後、私たち原薬技術部が原薬の量産方法を検討しました。スピード感を損なわないことはもちろん、中長期的なコストも視野に入れながら、医薬品候補化合物Aの安定供給を目指すことが、私たちの使命でした。

K.T

私が所属する安全性研究部は、TE.Hさんたちが製造した原薬を用いて実験動物や細胞等における本格的な安全性評価を実施し、医薬品候補化合物Aのベネフィットと副作用発現リスクを正確に評価しながらプロジェクトを推進しました。

T.Y

私たち製剤技術部は、原薬の製剤化と製剤の量産化を担当し、患者さんや医療機関の方々が扱いやすい薬の形を模索しています。製剤設計から商業用の製剤製造プロセスの構築までを一貫して担当し、「絶対に新薬を完成させて患者さんの手元に届けよう」という強い想いで取り組んでいます。

『薬効持続性』そして『副作用回避』の実現

チームを信頼し、意見をぶつけ合って生まれた薬の種

―『薬効持続性』化合物探索(オリジナル母核探索~リード化合物創製)において、特に難しかったのはどのような点でしたか?

Y.M

化合物探索を開始して1~2年が経過した頃、標的の受容体に対して活性を有するオリジナル母核がいくつか見つかってきました。しかし、今回私たちが目指したのは薬効持続性に優れ副作用の懸念が小さい治療薬であり、生体内で期待する挙動を示す化合物に仕上げる必要がありました。

N.T

特に薬効持続性を獲得するのには苦労しました。プロジェクトを担当していた合成研究者みんなで試行錯誤を重ねましたが、どうしても期待している結果が得られませんでした。そこで、なぜ既存薬の薬効が持続するかという点に改めて着目し、既存薬の構造のどの部分が寄与しているか、徹底的に探ることにしました。

Y.M

種々の検証と解析を経て、既存薬の部分構造も参考にしながらオリジナル母核に応用し、多様な構造を合成し評価しましたが、中には薬理活性が消失してしまうものもあり、一筋縄ではいきませんでした。

O.F

私たち薬理研究者は、合成研究者の皆さんが合成した化合物を評価する中で、薬理活性や薬効持続性が消失してしまうことに遭遇し、不安を感じることがありました。目標とする薬効持続性をクリアできなければプロジェクトを前に進めることはできません。そのためプロジェクトの方針を議論する会議では、理想の化合物を創りたいというプロジェクトメンバーの強い熱意から議論が白熱する場面もありました。

TE.H

私はプロジェクトの初期フェーズでは、合成研究者としてN.TさんやY.Mさんと一緒に化合物探索を担当し、後期では候補化合物の製造方法の開発に携わりました。私は将来の製造を見据え、化合物探索においても製造コストを常に意識する性分のため、薬効を重視する薬理系の研究者たちと意見が衝突することはよくありました。しかし、専門分野は違っても目的は一緒です。丁寧な化合物展開を進めていく中で、合成難易度の高い不斉炭素原子を複数有する構造が必須となりましたが、目的の薬理作用を長時間持続可能なリード化合物を見出すことができました。

O.F

薬理研究者は、化合物の薬効が長時間持続することを客観的に評価できる試験系を構築する必要がありました。最初は、薬効の強度と持続性を評価できる in vitro試験系を構築できませんでした。どのような評価指標で化合物を創製していけば良いのかを示すことができなかった時期は、大変悔しく、やり切れない思いがありました。試行錯誤を重ねた結果、最終的に持続性を評価できる試験系の構築に成功しました。チームのみんなに評価指標を示すことができて心の底からホッとしたのを覚えています。

Y.Y

化合物の吸収、標的部位への到達、体内での滞留性、薬物相互作用の有無等の薬物動態評価は、化合物の薬効持続性を明らかにし、より価値のある化合物を探す上で欠かせません。標的部位における濃度測定のスループットを向上させるために新しい設備を導入し、効率的なスクリーニング体制の構築に注力しました。合成研究者の化合物デザインに少しでも早く役立ちたいという思いで、化合物の滞留性と標的部位濃度を迅速かつタイムリーに評価し、メンバーにフィードバックしました。その甲斐あって、目標とする薬物動態プロファイルを備えたリード化合物が見つかった時は、非常に嬉しかったことを覚えています

N.T

薬効持続性を実現すべく、様々な評価結果を丁寧に解析して化合物を設計し、合成に励みました。時にはメンバーを信頼し、意見をぶつけ合うこともありましたが、O.Fさんら薬理研究者からの「なんとしても薬効持続性を実現したい」という熱意が後押しとなり、薬効持続性を有するオリジナルリード化合物を獲得することができました。なかなか実現できなかった持続性のプロファイルを獲得できた勢いに乗って、次の課題に立ち向かうべくリード化合物の最適化に取り組みました。一つ目の大きな課題をクリアし、プロジェクトが次に進むべき方向が明確になったことで、チームがようやく一つにまとまったような感じがしました。

―『副作用回避』リード化合物の最適化において、特に難しかったのはどのような点でしたか?

Y.M

最適化研究では、副作用を回避し、あらゆるパラメータを両立することを目指していましたが、この段階でもかなり苦労しました。オリジナルリード化合物を起点に、母核の構成原子を変換したり、側鎖の長さを1原子ずつ伸長したり分岐させるなど、あらゆるパターンを考え、きめ細かく数多くの化合物を合成しました。たった1つ構成原子が変わるだけでプロファイルが大きく異なり、トレードオフを解消できない状態がしばらく続き、医薬品として最適なプロファイルを実現する難しさを痛感した時期でした。

O.F

最新の文献報告などをもとに仮説を立て試行錯誤をすることで、臨床で課題となっている既存薬の副作用についてヒトに外挿可能な試験系を構築しました。合成研究者が合成した多数の化合物をこの試験系で評価し、その結果をタイムリーにフィードバックすることで合成研究者と一体となって化合物の完成度を高めている感覚がありました。

N.T

合成研究者は薬理試験、薬物動態試験の結果を解析(Analyze)して、化合物を設計(Design)し、合成(Make)する。合成された化合物を薬理・薬物動態研究者が評価(Test)し、その結果を解析して次の化合物を設計する。最適化研究では、このDMTAサイクルを何度も回すことで、全てのクライテリアを満たし最もバランスがとれた医薬品候補化合物Aを、針穴に糸を通すような思いで創出することができました。多様な専門性を有する研究者が一体となって数々の課題に挑み、『薬効持続性に優れ、副作用が少ない治療薬』として医薬品候補化合物Aを創製できたことは何よりの喜びでした。この対談に登場していない数多くのメンバーが本プロジェクトに関わっています。全ての研究者の弛みない努力と英知が結集した成果だと思います。

プロジェクト存続の危機に直面しながらも、諦めない精神で壁を乗り越えていった

―医薬品候補化合物Aの発見から現在にかけて、立ちはだかった壁について教えてください。

K.T

私は、類薬の安全性試験情報から予想される毒性所見を洗い出し、医薬品候補化合物Aの安全性評価を開始しました。各種試験が順調に進んでいたのも束の間、思わぬ課題に直面しました。予想していなかった所見が認められたのです。この所見の発現機序を突き止めるべく、実験動物の種差を検討しましたが、別の動物種でも同様の所見が発現しました。この時点で、安全性研究者の大半がプロジェクトの推進は難しいと考えていました。それまでに関与してきた部署がタスキを繋いでここまでやってきたのにもかかわらず、こんな結果で終わってしまうかもしれないことに、私は悔しさでいっぱいでした。しかし、諦めずにこの所見に関する発現機序等の最新情報を論文調査により収集し、その情報を裏付けるために様々な実験を繰り返すことにより、この所見は投与初期のみに認められ、患者さんで発現する可能性は極めて低い所見であるとの評価結果にたどり着き、プロジェクト存続の危機を回避することができました。他のプロジェクトと比べて、かなりのコストと時間がかかったかもしれませんが、諦めずに挑戦したことが今につながっていると信じています。

TA.H

化合物が決定して安心したのも束の間、原薬製造のための結晶形を探すのに苦労しました。結晶形を決める上での重要な要素として、溶解性と安定性の2つがあります。医薬品候補化合物Aは溶解性が高いものの、特定の条件下では安定性に課題があることが判明しました。十分な安定性がないと、不純物が生じて毒性を発現するリスクがあります。そのため、医薬品候補化合物Aの安定な結晶形を見つけることが私たちの使命でした。最終的に安定性に優れた結晶形を見つけられたものの、その結晶形は社内で扱ったことがない構造であり、製剤にした時に品質を維持できるか不明確な状態でした。そこで製剤技術部のT.Y.さんらと迅速に連携し、製剤の安定性に問題ないことを早期に確認できました。振り返ると、部署間の壁がなく、機動性の良いキッセイ薬品らしい課題解決の仕方だったと思います。

T.Y

私たち製剤技術部は、これまで皆さんがつないできたタスキを受け取り、今まさにプロジェクトの先頭を走っている最中です。医薬品候補化合物Aの原薬をどのように製剤化すれば、患者さんの負担を減らせるのか。どのような製剤方法であれば、安定的かつ長期的に供給し続けられるのか。あらゆる視点を持ちながら、安全性の高い製剤にするべくブラッシュアップしている段階です。キッセイ社員の汗と涙が染み込んだタスキを必ず患者さんの手元に届けられるよう、全力で駆け抜けたいと思っています。

治療薬を患者さんの手元に届ける

ただ一つのゴールに向かってチームで駆け抜けていく

―最後に、今後の展望について教えてください。

N.T

医薬品として患者さんに届けることができるまでには、まだまだ挑戦が続きますが、臨床開発部門などを含めた部門間の連携をさらに高め、全社一丸となって一日でも早い上市を実現したいと考えています。

また、当社の創薬部門では、質の高い医薬品候補化合物Aの創出と化合物創製期間短縮を目指し、AIをはじめとする最新の創薬技術や合成した化合物の精製工程を自動化するシステムを導入しています。最先端技術とこれまでの創薬研究で培ってきた知見やノウハウを融合させ、新たな治療薬の研究開発に挑戦し、病に苦しむ患者さんの手元に一日でも早く届けたいと考えています。キッセイ薬品の強固な連携力があれば、必ず実現できると信じています。

※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。

ほかのプロジェクトストーリーを読む

© 2012- Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.

All rights reserved.

キッセイ薬品のウェブサイトをご覧いただきありがとうございます。

これより先は外部サイトになります。

(別ウィンドウが開きます)

新卒採用

2026年度卒

2027年度卒

キャリア採用

以下よりご応募ください

障がい者採用

以下よりご応募ください