社員インタビュー

新薬を待ち望む人々のため、のびのびと挑戦の幅を広げていく

T.H

薬理研究所

2018年入社

キッセイ薬品を選んだ理由

病院・薬局での実務実習で新薬を求める多くの声に触れ、

薬剤師ではなく製薬会社を選んだ

同級生のほとんどが薬剤師として就職する薬学部薬学科で、私がキッセイ薬品を選んだきっかけとなったのは、病院・薬局での実務実習です。実習を通じて気付いたのは、自分に見えないところに新薬を求めている人がたくさんいること。実習では、適切な薬を調剤することで目の前の患者さんの健康状態をより良くすることに薬剤師としてのやりがいを感じました。しかし、薬を求めている人は見えないところにもたくさんいて、そもそも自分の疾患を治す薬がない人もいることを実習で知ったんです。せっかく自分の専門知識を活かすなら、薬がなくて困っている患者さんのために活かしたい。そんな想いから自社創薬に取り組む製薬会社を志望しました。キッセイ薬品に入社したのは、医療の第一線のニーズを重視した研究開発方針に感銘を受けたから。すでに他社の医薬品によってニーズが満たされている疾患よりも、まだ世にない医薬品の開発に力を注ぐ。第一線で満たされていないニーズ、つまり薬がなくて困っている患者さんに向けた医薬品の研究開発を重視する姿勢に共感し、同じ想いを持ってここで働きたいと考えました。

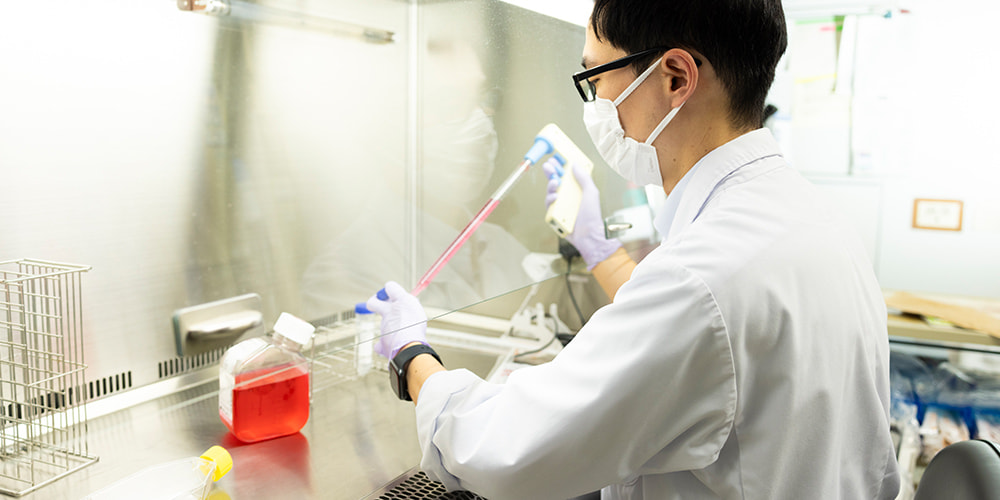

仕事について

誰が実施しても正確に薬効を確かめられる、

再現性の高い薬理試験系を構築

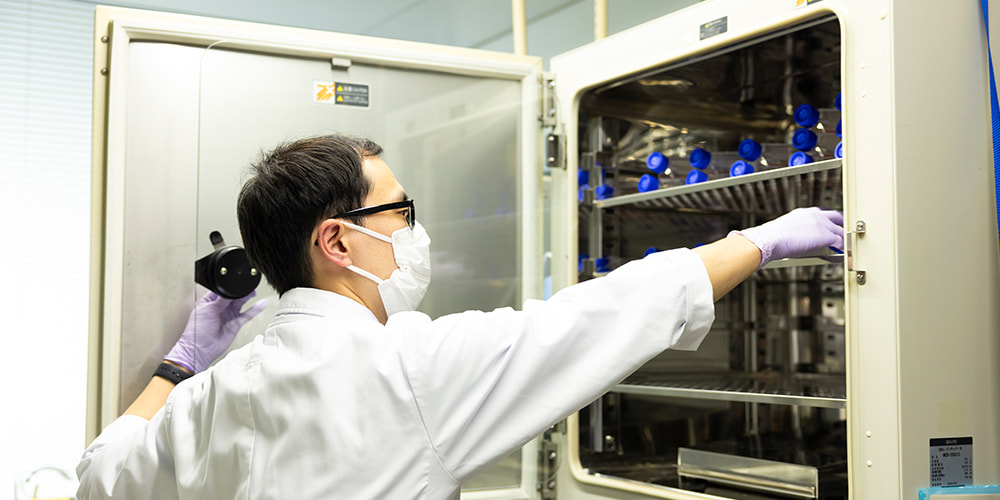

薬理研究所の仕事は、新薬の研究の上流から下流まで一貫して薬の有効性を評価すること。具体的には、新規プロジェクトの発案から化合物探索、化合物の有効性を確認するための薬理試験系の構築と評価などです。特に薬理試験系の構築は、高い再現性を求められる業務。化合物の有効性を評価する際に、試験者によって結果にバラつきが出てしまうと、適切な評価ができなくなってしまいます。そのため、研究者間の知識量や技能の成熟度によって生まれる差を考慮しながら、同じ結果が得られるよう試験系を構築しなければなりません。再現性を高めるために必要なのは、試験の一つひとつの操作について、一人ではなく複数人で徹底的に議論すること。自分にとっては簡単な操作でも、ある人にとっては難しいと感じるかもしれない。自分視点では気付けなかったことが、実は再現性を高める上で重要なポイントになることが多々あります。多様な視点を持ち寄って、それぞれの差分を理解することが、研究者の知識や力量に左右されない試験系構築の第一歩になるのです。

「自分らしさ」を発揮したこと

周囲の後押しのおかげで

入社2年目で新規プロジェクト提案に挑戦

一番感慨深いのは、入社2年目の時に新規プロジェクトを提案し、採択されたことです。新規プロジェクトの立ち上げは入社時の目標の一つだったので、2年目で達成できたことのうれしさと同時に、年齢を問わずチャレンジできるキッセイ薬品の懐の深さを感じましたね。経験や知識が浅く、提案書にも詰めの甘い部分がありましたが、共同提案した同期や頼りがいのある先輩の協力もあり、無事に採択されました。この経験を通じて実感したのは、自分がやりたいと手を挙げたことを完遂する難しさ。「この新薬のコンセプトならいける!」と自信を持って発案したアイデアでも、実現性について詰めていくと多くの課題があり、何度もくじけそうになりました。その際、意識的に取り組んでいたのは、積極的にアイデアを人に話すことです。思わぬ視点から課題のアドバイスをもらえたり、一緒になって実現方法を考えてくれたり、協力してくれる人々がいるからこそ折れずに提案まで持っていくことができました。

キッセイ薬品の魅力

幅広い業務経験を積めるからこそ、

本当に自分がやりたいことが見つかる

繰り返しになりますが、キッセイ薬品の魅力は「新しいことへの挑戦を後押ししてくれる風土」、これに尽きます。主体的に業務を推進できるからこそ、さまざまな経験を積むことができます。私自身も、入社してから幅広い業務を経験できましたし、現在も同世代の若手社員と一緒に新規技術の導入に挑戦しています。ただ、キッセイ薬品に入社するからには自分のやりたいことを明確に持っていなければならないかというと、そんなことはありません。もちろん学生時代からやりたかった内容に挑戦する人もいますが、日々の業務の中で自分が興味を持てる領域やチャレンジしたいことが見えてくる人もたくさんいます。かくいう私もその一人。さまざまな創薬プロジェクトに関わる中で、「こんな薬をつくってみたい」という想いが湧いて、新規プロジェクトを積極的に立案するようになったんです。これからキッセイ薬品に入社する方々にも、気負うことなく、自分のペースでやりたいことを見つけてもらいたいですね。

今後の目標

さまざまな専門部署をまとめ、

熱意でチームを引っ張る

プロジェクトリーダーへ

「新薬を患者さんに届ける」という揺らぐことのないゴールに向けて、チームを引っ張れるプロジェクトリーダーになることが今の目標です。そのために、いろいろなプロジェクトへの参加を通じて、リーダーのあり方やプロジェクト成功のために重要なことは何かを模索しています。その中でも特に痛感しているのは、コミュニケーションの重要性。プロジェクトにはさまざまな専門部署が関わるので、情報を密に共有し合うことはもちろん、「熱意」も共有し合えるようなコミュニケーションが大事だと思っています。実験には失敗がつきものですが、うまくいかないとチームの士気は下がってしまう。それを乗り越える原動力こそが、チームの熱意だと思うんです。だからこそ心掛けているのは、ちょっとした相談事でも他部署に顔を出し、直接コミュニケーションを取ること。自分の思い描くリーダー像に向けて、これからも努力し続けていきたいです。

※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。