社員インタビュー

未知なる事象への探究心が薬の安全性を守る要に

M.S

安全性研究部

2020年入社

キッセイ薬品を選んだ理由

まだ見ぬ発見を求めて

獣医学科から製薬企業へ

大学では獣医学を専攻しており、主に動物関連のウイルスを扱う研究室に所属していました。その研究室では、畜産業界で家畜の獣医学的管理や公衆衛生に関する職に就く人がほとんど。そんな中、私は「自分にとって真新しい知見が得られる環境で働きたい」という想いの下、製薬業界に絞って就職活動をしていました。自分の専門性を突き詰めていく選択肢もありましたが、自分が知らなかった事象に遭遇する機会が多い方が、楽しみながら働けると思ったからです。製薬企業の中でも新薬開発に取り組んでいる企業を中心に見ていたのも、同様の理由。キッセイ薬品は自らを「創薬研究開発型企業」とうたっており、年々新薬創出の難易度が高まっている中で「今後も創薬を続ける」と明言する姿勢に感銘を受けたため、入社を決めました。

仕事について

先入観にとらわれず、

正当な安全性評価を導き出す

安全性研究部の役割は、新薬候補となる化合物の安全性を評価すること。実験動物や細胞などを用いて化合物の毒性を明らかにし、安全性を担保することが当部署の仕事です。我々の部署で化合物の安全性が承認されると、次は人に投与する臨床試験のフェーズへと移るため、課せられた責任は非常に大きいと感じています。化合物の毒性を見つけるだけでなく、毒性作用が起こった際の原因解明も私たちの重要な使命です。毒性作用はさまざまな要素が複雑に絡み合うことで起こるため、原因解明には慎重を期さなければなりません。そこで大切にしているのが、先入観にとらわれないことです。ある病理評価試験で、参考論文と同じ方法で実験しても論文通りの結果が得られないことがありました。何度検証しても同じ結果が得られず、周囲から助言を得ながら条件を変えて原因解明に奔走。最終的に、私の結果の方が論文よりも正当性があると考えられるデータを得ることができました。たとえ論文で発表されている情報でも、先入観にとらわれずに客観的かつ多角的に検証と考察を行うことの大切さを、身に染みて感じました。

「自分らしさ」を発揮したこと

安全性評価において、

心配性な性格が大きな強みとなる

私は元来心配性な性格なのですが、そのおかげで類薬では報告されていない重要な病理の毒性所見を発見したことが何度かありました。病理検査は結果を人の手でデータ化するため、どうしても主観が入りやすい。類薬では見つかっていないからと油断していると、重要な所見を見逃してしまうことがあります。私は心配性な性格から、常に「本当に現在までの試験データで安全性が担保できると言えるのか?」という問いが頭にあるため、必須で確認すべき検査項目以外も評価項目として追加する、評価範囲を広げるなど、できるだけ隅々まで調べ尽くすようにしています。そのおかげで、あるプロジェクトの推進に影響する投薬由来の毒性を見極めることができました。人に投与する前に問題を見つけられた安堵感と同時に、今まで誰も見つけられなかった所見を自分の手で見つけるという、研究の面白さを味わうことができました。自分の性格を強みに変えて、生き生きと働くことができています。

キッセイ薬品の魅力

多様なプロフェッショナルたちと共に

毒性の機序解明に携われる面白さ

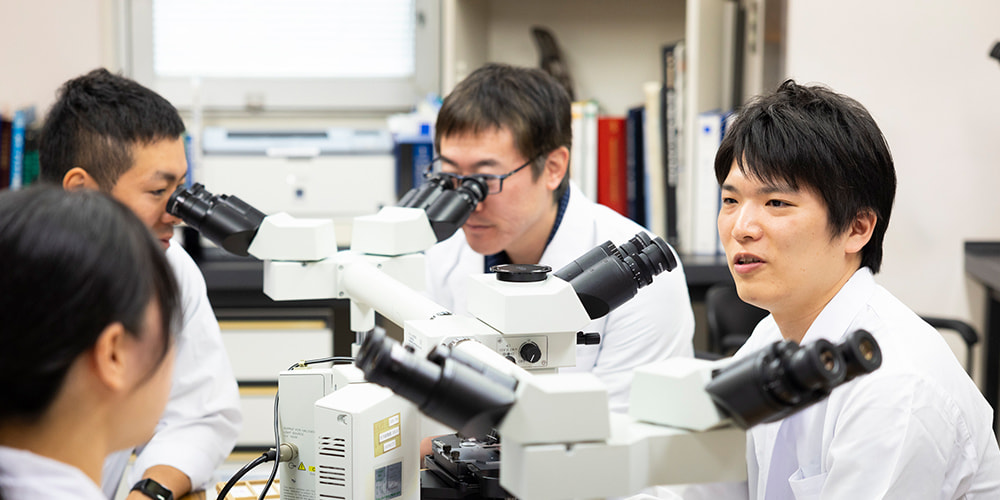

新薬を創出する上で付き物である「未知の事象」を、多様な専門家と一緒に解明していくことに面白さを感じています。毒性が見つかるということは、プロジェクトにとっては望ましくないことがほとんどです。しかし、多くの人と考えを共有し、深めていくことで、その機序を解明できた時や、どうしたらリスクを減らせるかを考え、検証実験をしていく過程はとてもワクワクします。私が所属する安全性研究部の病理研究グループでは、定期的に病理試験で得られた所見をグループ内で共有する場が設けられています。また、プロジェクトチームには合成や薬理といったさまざまな専門部署からプロフェッショナルたちが集結しています。血中濃度に関する相談があれば薬物動態の方に聞いたり、薬のターゲットである受容体関連のことは薬理の方に聞いたりと、すぐに専門家の話を聞きにいける環境は非常に恵まれていると感じています。部署の垣根を越えて、チーム一丸となって困難を乗り越え、新薬創出を目指せるのがキッセイ薬品の良さだと思いますね。

今後の目標

安全性評価をジャッジするだけではない、

評価で得た知見を開発戦略に還元する研究者に

安全性研究部として化合物の毒性を見逃さないことは当然ですが、そこから得た知見を別の開発方法の提案につなげ、新薬創出にも貢献できるような研究者になりたいです。創薬過程において安全性評価は下流工程にあたりますが、私が目指す研究者像に近付くためには、上流にあたる化合物合成の工程にもさかのぼって提案することが求められます。例えば、毒性の原因が化合物を構成するある分子によるものだった場合。その分子を外した構造にできないか、化合物合成の担当者にフィードバックすることで、開発の選択肢を広げられます。そのためには病理関連だけでなく他分野の知識も必要です。だからこそ、会社からのサポートも受けつつ、積極的に学会等に参加して他分野に視野を広げられるよう、今後も一層努力していきたいと思います。

※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。