社員インタビュー

薬の品質をつかさどる者として

困難にも忍耐強く挑んでいく

S.H

松本工場(品質管理)

2020年入社

キッセイ薬品を選んだ理由

困難な時も信念を貫き通す

キッセイ薬品の姿に感銘を受けた

就職は、薬学部で培った知識や経験を活かせる製薬業界と、以前から興味があった食品業界を中心に検討していました。長野県内の食品企業からも内定をいただいたのですが、最終的にキッセイ薬品を選んだのは、困難にも前向きに挑む姿勢を感じたからです。私が就職活動をしていた当時、キッセイ薬品は主力製品の特許が切れたことで売上が減少していた時期でした。しかし、社員の皆さんの話を聞くと、誰も悲観することなく自社創製品の開発に取り組んでいました。自社でゼロから薬を開発するのは、時間もコストもかかります。売上が減少している中で、自社開発を進めるのはさらなる赤字につながる可能性がある。そこでキッセイ薬品は、自社開発と並行して、他社が開発した化合物も導入しながら利益の回復を図っていると聞きました。今後も自社創製品の開発を続けていくために、今できることに前向きに取り組む。困難があっても新薬に挑む姿勢を崩さないキッセイ薬品の姿に感銘を受け、入社を決意しました。

仕事について

薬の品質を検査し、

時には試験手順から徹底的に精査する

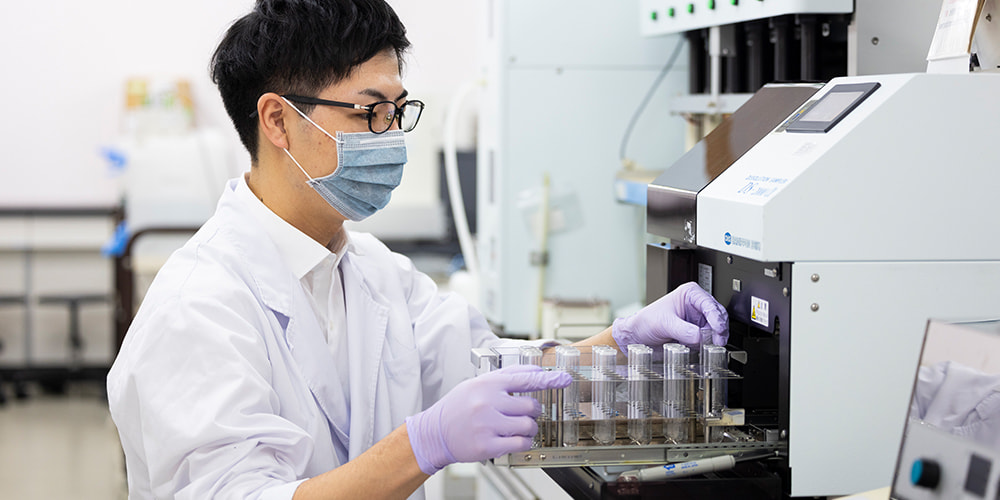

私は薬の製造を担う松本工場でQC課という部署に所属しています。QCとは「Quality Control」の略で、文字通り高品質な製剤を安定して供給することが私たちの使命です。私は主に、製造された製剤の品質試験を担当。錠剤の色や形状に問題はないか、成分は正しいか、量は均一か、服用後規定通りの時間で溶けるか、不純物が入っていないか......など、さまざまな項目について詳細に確認しています。また、新たに開発された製剤が商業生産に移行する際に、試験方法を開発した分析技術部と連携して試験方法をすり合わせることも重要な業務の一つ。試験者によって操作にバラつきが生まれたり、不測の事態で分析がストップしたりしないよう、事前に詳細な手順を取り決め、マニュアル化しておく必要があるのです。その際に大切にしているのは、これまでに経験したささいなトラブルや、違和感のあったポイントを的確にフィードバックすること。現場で実際に品質試験を行っているからこその気付きを伝えることで、現場でのトラブルを未然に防ぐだけでなく、試験方法を開発する側の視野も広がり、より高精度な試験の実施につながると考えています。

「自分らしさ」を発揮したこと

研究室時代に培った忍耐強さが

最後の砦を盤石にする

研究室時代に培った忍耐強さが、日々の業務の礎になっていますね。どの分野にも言えることですが、研究においてすぐに結果が出ることはほとんどありません。期待する結果が出るまで、細かい条件を調整したり、別の方法を試したりしながら実験し続ける。そんな時間を過ごして得た忍耐強さは、並大抵のものではないという自負があります。特に品質試験は忍耐強さが求められる仕事です。品質試験はいわば、薬が患者さんにわたる前の最後の試験。異常が見つかるということは、ここまで費やしてきた時間が水の泡になる可能性があるということ。何が問題で異常が起きたのか、そもそも試験操作に問題はなかったのか。答えが見えない中でもプレッシャーにつぶされることなく、粘り強く原因を究明することが求められる仕事です。その際に、学生時代に培った忍耐強さが、諦めることなく原因を究明し続けられる精神力につながっていると思います。

キッセイ薬品の魅力

幅広い業務経験が

自身の成長を加速させる

一人が担当する業務の幅が広く、短い期間で多くのスキルを身に付けられる環境があることがキッセイ薬品の魅力です。私自身は品質試験業務を中心に、新製品の生産体制構築や原料メーカーとのやり取り、分析機器のメンテナンスなども担当しています。大企業では、業務ごとに専門部署が設けられていることが多いと思いますが、キッセイ薬品では一つの部署が複数の業務を担うことがほとんどです。加えて、若手社員に大きなプロジェクトを積極的に任せる社風もあるので、自然と成長できる環境に身を置くことができています。この成長実感が自信につながり、部署の戦力としてもっとチームの力になりたいという想いを持って働けていますね。

今後の目標

品質試験者として成長するために

関連部署で経験を積みたい

直近の目標は、現在携わっている新薬の生産体制の構築を完遂することです。この新薬は会社としても肝いりの案件。全社の期待を背負いながら、分析技術部と共に試験方法について検討しています。会社の一大プロジェクトの一端を任されていることにやりがいを感じる反面、議論の中で自らの知識不足を痛感することが多いのも事実。品質試験担当として、もっと成長していくためには、QC課以外のフィールドで広い視野を獲得することも必要だと強く感じています。分析技術部や生産工程の設計を担う部署など、日頃やり取りをしている部署で経験を積み、そこで得た知見をQC課に持ち帰って、一回りも二回りも成長していきたいです。

※社員の所属組織および取材内容は取材時点のものになります。